Hans Baldung

Cliquer sur les images ci-dessus

PARTENAIRE AMAZON ► En tant que partenaire d'Amazon, le site est rémunéré pour les achats éligibles.

Patrick AULNAS

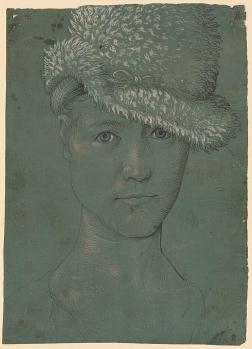

Autoportraits

Hans Baldung. Autoportrait (v. 1502)

Plume et pinceau sur papier, 22 × 16 cm, Kunstmuseum Bâle.

Hans Baldung. Autoportrait (v. 1516)

Huile sur bois, détail du maître-autel de la cathédrale de Fribourg.

Biographie

1484-1545

Hans Baldung naît en 1484 ou 1485 à Schwäbisch Gmünd, ville située à 200 km à l’est de Strasbourg, à proximité de Stuttgart. Cette ville faisait partie à l’époque de la région appelée Souabe. Baldung appartient à une famille ayant fréquenté l’Université, chose rare pour les peintres du 15e siècle. Son père, Johann Baldung, est un juriste qui exerce la fonction de conseiller de l’évêque de Strasbourg. L’un de ses oncles est docteur en médecine et son cousin est professeur de droit à Fribourg. Dès sa petite enfance, la famille s’installe à Strasbourg.

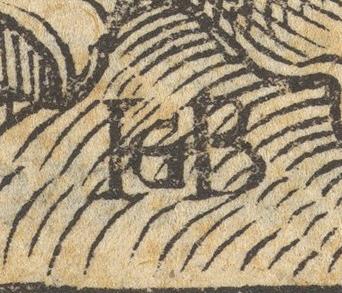

La formation artistique de Hans Baldung commence entre 1498 et 1502, comme compagnon chez divers maîtres de Souabe et du Rhin supérieur. Les peintres étaient considérés comme des artisans devant effectuer leur « tour », c’est-à-dire mener une vie itinérante d’apprentissage. En 1503, à l’âge de 18 ans, Hans Baldung devient l’assistant d’Albrecht Dürer dans son atelier de Nuremberg. Il y reste jusqu’à 1507 et assimile parfaitement le style de Dürer. Sa prédilection pour la couleur verte lui vaut un surnom de Grien (vert) qu’il utilisera ensuite dans le monogramme lui permettant de signer ses œuvres et qu’il ajoutera à son patronymique (Hans Baldung Grien)

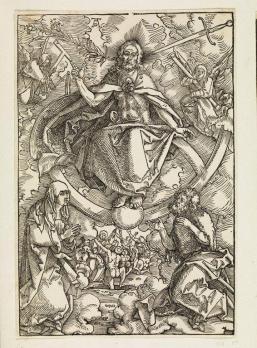

L’exceptionnelle polyvalence de Dürer permet à Baldung de s’initier à tous les aspects des arts graphiques : dessin, gravure sur bois, peinture, vitrail. Il est très apprécié par Dürer et certains historiens évoquent une véritable amitié entre les deux artistes. A la mort de Dürer en 1528, il recevra une mèche de cheveux du maître. Des dessins destinés à la gravure ou à la réalisation de vitraux sont créés par Baldung pendant son séjour chez Durër, par exemple ce jugement dernier :

Hans Baldung. Le jugement dernier (1505)

Gravure sur bois, 66 × 50 cm, musée du Louvre, Paris.

A partir de 1507, Hans Baldung devient un artiste indépendant, créateur de retables, l’un des premiers étant le Retable de saint Sébastien à Nuremberg.

Hans Baldung. Retable de saint Sébastien (1507)

Huile sur bois, 137,5 × 198 cm avec cadre, Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg.

En 1509, le peintre revient à Strasbourg, la ville dans laquelle il a passé sa jeunesse, et en devient officiellement citoyen. Désormais artiste connu, il reçoit de multiples commandes. En 1510, il crée son atelier, est admis à la guilde (corporation) Zur Stelze (L’Échasse) et épouse Marguerite Herlin, fille d'un marchand de Strasbourg.

De 1512 à 1517, Hans Baldung vit à Fribourg-en-Brisgau, ville située à une centaine de kilomètres au sud de Strasbourg. De nombreuses commandes l’attendent dans cette commune, dont le retable du maître-autel de la cathédrale, considéré comme l’un de ses chefs-d’œuvre.

Il revient à Strasbourg en 1518 et devient un bourgeois aisé, propriétaire de deux maisons. Baldung, comme Dürer, est sensible aux idées de la Réforme protestante soutenue par Martin Luther (1483-1546). En 1518, il se rend à la Diète d’Augsbourg, assemblée des divers représentants locaux du Saint-Empire romain germanique. Luther y rencontre un envoyé du pape et refuse de se rétracter. Le protestantisme est né. Baldung fera plusieurs portraits de Luther.

Œuvre

Élève le plus célèbre d’Albrecht Dürer, Hans Baldung devint, comme son maître, un artiste polyvalent dont l’œuvre comporte des dessins, des gravures, des tableaux sur bois (portraits, scènes religieuses et mythologiques, allégories) et de grands polyptyques. Son œuvre reflète la transition entre la Renaissance et le maniérisme. Les deux tableaux suivants illustrent cette évolution :

Hans Baldung. Sainte Anne avec l’Enfant Jésus, la Vierge et saint Jean-Baptiste (v. 1511)

Huile sur bois, 87 × 75 cm, National Gallery of Art, Washington.

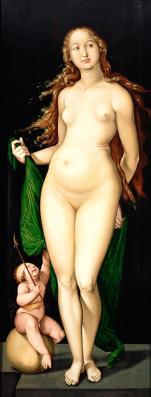

Hans Baldung. Vénus et Cupidon (1524-25)

Huile sur bois, 208 × 84 cm, Kröller-Müller Museum, Otterlo.

Les grands chefs-d’œuvre du peintre se situent dans le domaine de la peinture religieuse qu’imposait la doxa de l’époque. Le polyptyque de la cathédrale de Fribourg-en-Brisgau apparaît ainsi comme l’une des réalisations majeures de la peinture religieuse allemande du 16e siècle.

Hans Baldung. Polyptyque de la cathédrale de Fribourg-en-Brisgau ouvert (1512-16)

Huile sur bois, panneau central 253 × 232,4 cm, chaque panneau latéral 288,5 × 101,5 cm, cathédrale de Fribourg-en-Brisgau.

Mais Baldung manifeste aussi son originalité par les thèmes allégoriques concernant la mort ou la sorcellerie et comportant des nus féminins, considérés comme particulièrement provocateurs pour les mentalités du 16e siècle.

Hans Baldung. La mort et la femme (1518-20)

Technique mixte sur bois, 30 × 17 cm, Kunstmuseum Bâle.

Hans Baldung. Deux sorcières (1523)

Huile sur bois, 65 × 46 cm, Städel Museum, Francfort.

Les portraits de Baldung constituent un aspect particulièrement important de son œuvre par la netteté du trait, le choix des couleurs et la capacité exceptionnelle du peintre à saisir la personnalité des modèles à travers une évocation des émotions.

Hans Baldung. Portrait d’Adelberg III von Bärenfels (1526)

Huile sur bois, 61 × 48 cm, Kunstmuseum Bâle.

Hans Baldung. Portrait de femme (v. 1530)

Huile sur bois, 69 × 52 cm, musée Thyssen-Bornemisza, Madrid.

Enfin, Baldung est un maître de la gravure sur bois, technique apprise chez Dürer. Ses estampes comportent souvent une dimension ornementale appuyée.

Hans Baldung. Sainte Catherine (1505-45)

Gravure sur bois, 24 × 16 cm, Los Angeles County Museum of Art.

Portraits

|

Hans Baldung. Portrait d’un jeune homme (1509). Huile sur bois, 46 × 34 cm, collection particulière. « Ce portrait a probablement été peint à l'arrivée de Baldung à Strasbourg et a joué un rôle important dans l'établissement de la réputation de Baldung dans cette ville, prouvant ses compétences et annonçant de futures commandes de portraits. Il s'agit de l'un des deux seuls portraits datés de l'année de transition 1509, l'autre étant le Portrait d'un jeune homme avec un rosaire de la Royal Collection (Londres, Hampton Court). Le modèle de ce portrait, qui ne devait pas être beaucoup plus âgé que l'artiste, alors âgé d'une vingtaine d'années, est traité avec un soin délicat pour la délimitation des traits et pour l'évocation d'une assurance tranquille et d'une élégance contenue. Le laçage noir sur blanc du doublet du modèle est un élément visuel qui plaisait à l'artiste et qui se retrouve dans le magistral Portrait d'un homme devant une haie de roses de l'Indianapolis Museum of Art et dans la figure de saint Sébastien dans une aile d'autel à Dessau, Staatliche Galerie, tandis que le traitement des paupières rappelle celui des deux œuvres commandées par la ville de Halle. Le motif du chapeau rabattu sur un œil apparaît dans le dessin de Bâle ainsi que dans l'autoportrait de Halle, qui a également en commun avec la présente œuvre une rotation de trois quarts de la tête et un traitement plumeux des sourcils et des favoris ; ces similitudes et d'autres suggèrent qu'il faudrait peut-être réexaminer la possibilité que le présent tableau ait également été peint comme un autoportrait. » (Commentaire Christie’s) |

|

Hans Baldung. Portrait d’un jeune homme avec un chapelet (1509). Huile sur bois, 52 × 37 cm, Royal Collection, Hampton Court. « Il s'agit de l'un des premiers portraits connus de Baldung Grien. Il n'y a pas de signature ni de monogramme HGB utilisé par la suite. Le mot « ANNA » est probablement une erreur pour « ANNO » et ne doit pas être lu comme AN.NA (la forme abrégée de “Anno Nativitatis”), qui serait suivi de la date de naissance du modèle. La maîtrise de la ligne par Baldung, si évidente dans ses gravures sur bois, contrôle et dynamise de grandes surfaces aux formes simples. Il utilise des couches de fond plus pâles pour donner une liquidité vive aux zones de couleur. Le visage a une intensité concise et une vulnérabilité particulière, en partie à cause de la pose presque frontale et du regard non focalisé. Les portraits de Baldung, même à cette époque, sont caractérisés par une charge émotionnelle et une perspicacité psychologique qui ne sont surpassés que par Grünewald. » (Commentaire Royal Collection) |

|

Hans Baldung. Portrait d’un homme devant une haie de roses (1512-13). Huile sur bois, 36 × 28 cm, Indianapolis Museum of Art. « Ce portrait a été réalisé vers 1512, peu après que Baldung se soit établi comme artiste indépendant à Strasbourg. L'identité du modèle est inconnue, mais sa manche de brocart vert et son col de fourrure témoignent de son aisance financière. Les rosiers en arrière-plan fournissent un autre indice et pourraient même être un jeu de mots visuel sur le nom de l'homme. Plus généralement, la présence de roses dans les portraits est souvent une référence à la jeunesse. » (Commentaire, Indianapolis Museum of Art) |

|

Hans Baldung. Portrait d’un homme (1514). Huile sur bois, 59 × 49 cm, National Gallery, Londres. « Bien que nous ne connaissions pas son nom, nous disposons de beaucoup d’informations sur le modèle de Baldung Grien à partir des détails de son costume. Le grand col de fourrure de son manteau, le bijou de sa casquette et les deux chaînes en or autour de son cou mettent en valeur son aisance financière. La chaîne la plus longue porte deux insignes : la Vierge à l’Enfant dans un croissant de lune entouré de rayons, un oiseau de proie et un poisson qui se font face. |

|

Hans Baldung. Portrait d’Adelberg III von Bärenfels (1526). Huile sur bois, 61 × 48 cm, Kunstmuseum Bâle. « Issu d’une famille de ministres bâlois mentionnée depuis le XIIIe siècle, Adelberg III von Bärenfels (1471-1541), seigneur d’Arisdorf, de Grenzach et de Hegenheim, appartenait à la confrérie souabe des tournois vom Fisch und Falkendes [des Poissons et des Faucons]. Ses membres étaient tenus de porter l'insigne descriptif représenté dans le coin supérieur gauche de l'image. Un modèle d’orfèvrerie correspondant, datant d’environ 1500, est conservé au Musée historique de Bâle […] L’inscription noire ajoutée ultérieurement à l’occasion du décès identifie ainsi correctement le modèle. La question de savoir pourquoi ce dernier s'est adressé à Baldung, alors domicilié à Strasbourg, plutôt qu'à un peintre bâlois comme Holbein le Jeune, reste ouverte. Quoi qu'il en soit, Baldung a réalisé à peu près à la même époque un vitrail avec les armoiries de la famille (Kunstsammlungen der Veste Coburg, Kupferstichkabinett), probablement également sur commande d'Adelberg. » (Commentaire Kunstmuseum Bâle) |

|

Hans Baldung. Portrait de femme (v. 1530). Huile sur bois, 69 × 52 cm, musée Thyssen-Bornemisza, Madrid. « Hans Baldung Grien était l’élève le plus doué de Dürer et un artiste qui a rapidement développé un style distinctif qui lui est propre. Bien que sa production ait été variée et étendue, ce panneau est le seul portrait féminin qui subsiste. L’influence d’un autre grand maître allemand, Lucas Cranach l’Ancien, est perceptible dans les détails des vêtements et des accessoires du modèle, tels que le chapeau à plumes et le collier de perles. Pourtant, il demeure un portrait tout à fait énigmatique, dans la mesure où les historiens n’ont pas réussi à s’entendre sur l’identité de la dame. On pense aujourd’hui qu’il s’agit d’une représentation abstraite, de la figure idéalisée d’une femme plutôt que du portrait d’une personne spécifique. » (Commentaire musée Thyssen-Bornemisza) |

|

Hans Baldung. Portrait du chanoine Ambrosius Volmar Keller (1538). Huile sur bois, 97 × 70 cm, musée de l’Œuvre Notre Dame, Strasbourg. « Profondément marqué par l'humanisme, Baldung Grien (1484/85-1545) s'attache à la représentation de sujets profanes et en particulier à l'art très récent du portrait. Il nous a transmis avec une rare acuité les visages de princes, théologiens, médecins ou musiciens qui furent ses contemporains et souvent ses amis. |

Scènes mythologiques et religieuses

|

Hans Baldung. Retable de saint Sébastien (1507)

Hans Baldung Retable de saint Sébastien panneau central (1507)

Hans Baldung Retable de saint Sébastien panneaux latéraux, extérieur (1507)

Texte de présentation À partir de 1503, Baldung travaille à Nuremberg sous l'influence de Dürer. Le retable est cependant une œuvre autonome signée. Le jeune peintre apparaît dans l'autoportrait du panneau central, vêtu d'une robe verte qui fait allusion à son surnom. Dans le traitement des surfaces et les couleurs, Baldung pose des accents originaux qui lui permettent de se détacher de Dürer. Le retable était probablement une commande de l'archevêque Ernst de Magdebourg pour la chapelle Marie-Madeleine du Moritzburg à Halle, qu'il fit construire jusqu'en 1503 comme nouvelle résidence. » (Commentaire Germanisches Nationalmuseum) |

|

Hans Baldung. La messe de saint Grégoire (1511). Huile sur bois, 89 × 125 cm, The Cleveland Museum of Art. « Saint Grégoire était un pape de la fin du VIe siècle et l'un des pères de l'Église romaine primitive. Cette peinture illustre la légende populaire selon laquelle Grégoire aurait entendu un paroissien exprimer des doutes sur la présence réelle du Christ à l'autel pendant la messe. En réponse, la profonde foi du saint fut récompensée par une vision du Christ entouré des instruments et des symboles de sa passion. Saint Grégoire, revêtu de sa chasuble, est agenouillé au centre, entouré de prêtres qui partagent son émerveillement. Ce tableau faisait partie d'un retable commandé par Erhard Künig, membre d'un ordre laïc charitable, pour un monastère près de Strasbourg. Künig se tient à l'extrême droite et porte une croix de Malte. Les deux ailes du retable représentant respectivement saint Jean l'Évangéliste et saint Jean Baptiste, se trouvent à New York et à Washington. Hans Baldung était à la fois peintre et graveur et est considéré comme l'un des élèves les plus doués d'Albrecht Dürer. » (Commentaire Cleveland Museum of Art) |

|

Hans Baldung. Saint Jean sur l'île de Patmos (v. 1511). Huile sur bois, 89 × 76 cm, Metropolitan Museum of Art, New York. « Ce panneau, détaché d’un triptyque, représente l’apôtre Jean sur l’île de Patmos rédigeant le livre des Révélations. L’aigle est son emblème. Le retable fut commandé par l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, établi à Grünen Wörth, près de Strasbourg. On en trouve la trace dans un document de 1510-1511, soit cinq ans environ après que Baldung eût quitté l’atelier de Dürer. » (Commentaire MET) |

|

Hans Baldung. Sainte Anne avec l’Enfant Jésus, la Vierge et saint Jean-Baptiste (v. 1511). Huile sur bois, 87 × 75 cm, National Gallery of Art, Washington. « Jean-Baptiste est ici représenté à gauche de Jésus. Il fait simultanément un geste vers l'agneau à ses pieds et vers l'enfant, allusion visuelle à sa propre description du Christ comme “agneau de Dieu”. Sainte Anne, la mère de la Vierge, bien que vêtue d'une guimpe du XVIe siècle, porte sa traditionnelle robe rouge, symbole de l'amour divin. Vêtue de vert, symbole de la renaissance et de la vie éternelle, Marie offre une pomme à Jésus. Ce fruit, associé à la chute d'Adam et Ève, renvoie ici à Marie comme nouvelle Ève et au Christ comme second Adam. |

|

Hans Baldung. Retable de la commanderie Saint-Jean (v. 1511). Les trois tableaux précédents faisaient partie d’un retable resté jusqu’au 18e siècle à la commanderie Saint-Jean de Strasbourg et répertorié dans un inventaire de 1741. Ce retable est reconstitué sur cette image. |

|

Hans Baldung. La Trinité et la Pietà mystique (1512). Huile sur bois, 112 × 89 cm, National Gallery, Londres. « La Vierge Marie et saint Jean l’évangéliste se tiennent dans le tombeau en marbre rouge du Christ, soutenant son corps sans vie. Il est partiellement recouvert d’un linceul funéraire, mais la blessure de la lance est visible sur son côté. La Vierge pleure son fils, s’essuyant les yeux avec son voile. L’évangéliste Jean porte la main à sa poitrine, le visage angoissé. Les trois membres de la Trinité sont présents : derrière le Christ apparaît Dieu le Père ; au-dessus de lui se trouve la colombe qui représente le Saint-Esprit. En arrière-plan, d’épais nuages d’orage gris se sont écartés pour révéler un ciel jaune-or. |

|

Hans Baldung. La Crucifixion (1512). Huile sur bois, 107 × 154 cm, Gemäldegalerie, Berlin. « La scène est puissamment dramatisée : les deux larrons ont les membres fortement disloqués et des cordes leur entaillent profondément la peau. Au centre se trouvent Marie en deuil, Jean qui regarde vers le haut et Marie-Madeleine qui tient la croix du Christ. Dans le coin inférieur droit apparaît, agenouillé, le donateur inconnu du tableau, un abbé qui, selon la tradition, est représenté à une échelle beaucoup plus petite. » (Commentaire Gemäldegalerie) |

|

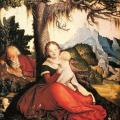

Hans Baldung. Le repos pendant la fuite en Egypte (v. 1514). Huile sur bois, 49 × 39 cm, Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg. Le roi Hérode Ier de Palestine, ayant appris la naissance à Bethléem du roi des Juifs, donne l’ordre de tuer tous les enfants de moins de deux ans se trouvant dans la ville. Prévenu par un songe, Joseph s’enfuit en Égypte avec l’enfant Jésus et sa mère Marie. Ils y resteront jusqu’à la mort d’Hérode. Ce tableau s’inscrit dans la tradition des tableaux de l’école du Danube de Cranach et Altdorfer. |

|

Hans Baldung. Polyptyque de la cathédrale de Fribourg-en-Brisgau ouvert (1512-16). Huile sur bois, panneau central 283 × 232,4 cm, chaque panneau latéral 288,5 × 101,5 cm, cathédrale de Fribourg-en-Brisgau. Le thème général des différentes scènes concerne la vie de la Vierge Marie. La scène centrale représente le Couronnement de la Vierge. Sur chacune des scènes latérales, six apôtres vêtus de blanc se pressent contre un ciel noir. A gauche, l’apôtre Paul est au premier plan, tenant sous le bras gauche l’épée avec laquelle il fut décapité. A droite, apparaît au premier plan l’apôtre Pierre qui porte la clé du paradis. |

|

Hans Baldung. Polyptyque de la cathédrale de Fribourg-en-Brisgau, panneau central (1512-16). Huile sur bois, 283 × 232,4 cm, cathédrale de Fribourg-en-Brisgau. Le Couronnement de la Vierge est un épisode de la tradition chrétienne au cours duquel la Vierge est accueillie au paradis par le Christ et Dieu le Père qui posent sur sa tête une couronne. A la cérémonie céleste participent des anges musiciens et des saints. Les nuages figurent au bas du tableau puisque la scène se déroule dans le ciel. |

|

Hans Baldung. Polyptyque de la cathédrale de Fribourg-en-Brisgau fermé (1512-16). Huile sur bois, chaque panneau 288,5 × 106 cm, cathédrale de Fribourg-en-Brisgau. En position fermée, la scène centrale est recouverte par les deux panneaux latéraux mobiles derrière lesquels apparaissent deux autres panneaux latéraux fixes. Quatre nouvelles scènes de la vie de Marie sont traitées : L’Annonciation (annonce de la naissance prochaine de Jésus par l’archange Gabriel) la rencontre avec Élisabeth (après l’Annonciation, Marie se rend chez sa cousine Élisabeth, enceinte), la Nativité (naissance du Christ), la fuite en Égypte (Le roi Hérode Ier de Palestine donne l’ordre de tuer tous les enfants de moins de deux ans se trouvant dans la ville. Prévenu par un songe, Joseph s’enfuit en Égypte avec l’enfant Jésus et sa mère Marie). |

|

Hans Baldung. Vénus et Cupidon (1524-25). Huile sur bois, 208 × 84 cm, Kröller-Müller Museum, Otterlo. « Vénus est la déesse romaine de l'amour, de la beauté éternelle et de la fertilité. À côté de Vénus se tient son fils Cupidon, une flèche enflammée dans la main droite. Cupidon est également une personnification de l'amour. De sa main gauche, il tire sur le manteau de Vénus pour attirer son attention. Cupidon a les yeux bandés et il est assis sur une sphère, symbole de la “vérité”. S'il enlevait son bandeau, la vérité se révélerait. Pour les croyants du Moyen Âge, cette symbolique signifiait que l'amour physique est toujours vaincu par l'amour spirituel pour Dieu. |

|

Hans Baldung. Adam et Eve (1531). Huile sur bois, 147 × 67 cm, musée Thyssen-Bornemisza, Madrid. « Adam et Eve est une magnifique étude du nu masculin et féminin, exécutée avec une grande précision et une puissance visuelle comparable à l’œuvre des plus grands maîtres. Le peintre traite le thème du péché originel et représente le moment où Eve est tentée par le démon de saisir le fruit de l’arbre. Le sujet est évoqué non seulement par les symboles traditionnels du serpent et de la pomme, mais aussi par l’attitude signifiante d’Adam, tenant Ève fermement et possessivement, avec un regard suggestif et complice. |

|

Hans Baldung. Vierge à la treille (v. 1541). Huile sur bois, 59 × 44 cm, musée de l’Œuvre Notre Dame, Strasbourg. « Hans Baldung Grien peint des sujets religieux pour des commanditaires privés, et en particulier des Vierges à l'Enfant qui étonnent par leur liberté de formulation et leur caractère équivoque. Cette jolie Vierge au double collier de perles retient d'une main sa robe de velours d'un rouge subtil sur laquelle s'étale sa chevelure d'un blond pâle. Elle soutient de l'autre l'Enfant endormi sur son bras droit, drapé d'un linge transparent. Un petit ange nu s'approche de l'Enfant et tente de le réveiller pour lui offrir une grappe de raisins, symbole du sacrifice. Cinq autres angelots joueurs, très caractéristiques de l'art de Baldung, s'ébattent à l'arrière-plan dans une treille de vigne. Le groupe du premier plan, aux carnations cireuses, se détache sur le fond sombre, donnant à l'ensemble du tableau une préciosité presque irréelle. |

Allégories

|

Hans Baldung. La jeune fille et la mort (1517). Technique mixte sur bois, 30 × 15 cm, Kunstmuseum Bâle. « Sur la première des deux versions du thème de Hans Baldung Grien au Kunstmuseum, l'homme squelettique fait encore usage de la violence physique en tirant la jeune fille par les cheveux. A gauche, il montre la tombe ouverte. Un dessin d'atelier daté de 1515 (Berlin, Kupferstichkabinett, KdZ 295), qui correspond à l'inv. 18 et qui copie probablement le dessin préparatoire de Baldung, prouve que ce sujet l'occupait depuis longtemps. » (Commentaire Kunstmuseum Bâle) |

|

Hans Baldung. La mort et la femme (1518-20). Technique mixte sur bois, 30 × 17 cm, Kunstmuseum Bâle. « Sur la plus tardive des deux versions du thème de Hans Baldung Grien au Kunstmuseum, la femme semble un peu plus mûre et l'homme squelettique tente de lui arracher un baiser. L'interprétation de Koerner (1985), selon laquelle la mort mord la belle, est aberrante : s'il s'agit d'une morsure, pourquoi un grignotage si compliqué de la joue ou de la pointe du menton, alors que l'épaule et le haut du bras s'y prêtent ? Un dessin préparatoire non daté de la peinture se trouve à Florence (Uffizi, Gabinetto Disegni e Stampe) ; mais il ne s'agit peut-être que d'une copie d'atelier (cat. d'exposition Bâle 1978). » (Commentaire Kunstmuseum Bâle) |

|

Hans Baldung. Deux sorcières (1523). Huile sur bois, 65 × 46 cm, Städel Museum, Francfort. « Ces deux femmes nues ont conclu un pacte avec le diable. À en juger par leurs poses gracieuses, les sorcières ne sont pas le moins du monde gênées par les volutes de fumée menaçantes en arrière-plan. La créature emprisonnée dans la bouteille, ressemblant à un dragon, ne représente pas Satan, comme on pourrait le soupçonner, mais symbolise le vif-argent, qui était utilisé dans les onguents médicinaux pour traiter la syphilis, une maladie qui sévit en Europe depuis 1495. Ce que les sorcières nous disent, c’est que celui qui ne résiste pas au regard provocateur d’une femme court le risque d’être infecté par la maladie. Le petit Cupidon observe cette calamité avec inquiétude, conscient du rôle qu’il a joué dans sa réalisation. » (Commentaire Städel Museum) |

|

Hans Baldung. Le chevalier, la femme et la Mort (1500-25). Huile sur bois, 36 × 48 cm, musée du Louvre, Paris. Le cavalier enlève la belle et la mort tente de la retenir en mordant sa robe. La femme porte une coiffe signifiant qu’elle est mariée. L’adultère, péché mortel pour les chrétiens très pieux de l’époque, constitue déjà un grand pas vers la mort. |

|

Hans Baldung. Les âges et la mort (1541-44). Huile sur bois, 151 × 61 cm, musée du Prado, Madrid. « La mort retient une femme âgée essayant d’entraîner une jeune femme voluptueuse qui semble résister. Elle tient dans ses mains un sablier et une lance brisée, à l’extrémité inférieure de laquelle repose la main d’un enfant mort. En arrière-plan, un arbre desséché, et au loin un paysage désolé, avec une tour infernale et des démons torturant quelques hommes. Le seul élément d’espoir est la figure du Christ crucifié se dirigeant vers la lumière (la Gloire), représentée par le soleil tentant de percer les nuages. Sur le bord inférieur, un hibou, symbole traditionnel de sagesse jusqu’au XIXe siècle, regarde le spectateur en l’avertissant des conséquences du péché. » (Commentaire musée du Prado) |

Gravures et dessins

|

Hans Baldung. Le jugement dernier (1505). Gravure sur bois, 66 × 50 cm, musée du Louvre, Paris. Gravé par Hans Baldung. « Epreuve du premier état avant le monogramme de Dürer. Description de l'album : premier de deux recueils de l'œuvre gravée sur bois d'Albrecht Dürer. Il est composé de 100 folios. Relié en cuir de Russie au début du XIXe siècle pour le comte Moritz von Fries. » |

|

Hans Baldung. Crucifixion avec la Vierge et les saints (1505-07). Gravure sur bois, 25 × 17 cm, Los Angeles County Museum of Art. Selon le Nouveau Testament, Jésus de Nazareth fut condamné à mort par le préfet romain Ponce Pilate, puis exécuté par le supplice de la croix. Pilate fit inscrire sur la croix l’acronyme INRI : Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum (Jésus le Nazaréen roi des Juifs). Baldung souligne le caractère dramatique avec la Vierge en pleurs enserrant les pieds de son fils, les ossements sur le sol et les nuages menaçants. |

|

Hans Baldung. Adam et Eve (1514). Gravure sur bois, 22 × 15 cm, Metropolitan Museum of Art, New York. Selon la Bible, les premiers humains, Adam et Ève, auraient désobéi aux prescriptions divines en mangeant le fruit défendu de l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Les successeurs, c’est-à-dire l’humanité entière, se trouvent ainsi en situation de péché. Le serpent représente le tentateur, c’est-à-dire le démon. C’est Eve qui s’apprête à cueillir le fruit défendu, conformément au mythe de la femme pécheresse, admis à l’époque. |

|

Hans Baldung. Tête de Jean-Baptiste (1516). Pierre noire sur papier, 34 × 30 cm, National Gallery of Art, Washington. Jean le Baptiste ou saint Jean-Baptiste est le prophète qui, selon la tradition chrétienne, aurait annoncé la naissance du Christ. |

|

Hans Baldung. Portrait de Martin Luther (1521). Gravure sur bois, 16 × 11 cm, The British Museum. « Martin Luther en moine augustinien ; personnage à mi-corps, tourné vers la droite, tenant une bible qu’il pointe de la main droite. Vêtu de l’habit et de la tonsure d’un moine, derrière lui une grande auréole émettant des rayons et, au-dessus de lui, l’Esprit Saint représenté par une colombe. » (Commentaire British Museum) |

|

Hans Baldung. Sainte Catherine (1505-45). Gravure sur bois, 24 × 16 cm, Los Angeles County Museum of Art. Au 4e siècle, Catherine d’Alexandrie aurait tenté de convertir au christianisme l’empereur romain Maximien (v. 250-310). Il la met à l’épreuve en lui demandant de convertir cinquante savants. Elle réussit. Il les fait exécuter et propose le mariage à Catherine. Elle refuse. Il la fait torturer puis décapiter. Baldung la représente, selon la légende, avec la roue de son supplice. |

Pour visionner d'autres œuvres sur GOOGLE ARTS & CULTURE, cliquer sur le nom du peintre :

Ajouter un commentaire

Français

Français

English

English

Español

Español

Italiano

Italiano

Deutsch

Deutsch

Nederlands

Nederlands

Portuguesa

Portuguesa