Eustache Le Sueur. Caligula déposant les cendres (v. 1647)

Cliquer sur les images ci-dessus

PARTENAIRE AMAZON ► En tant que partenaire d'Amazon, le site est rémunéré pour les achats éligibles.

Patrick AULNAS

Le classicisme français utilisait volontiers les thèmes issus de la littérature de l’Antiquité romaine pour produire des œuvres édifiantes sur le plan moral et très réfléchies dans leur composition graphique. Caligula déposant les cendres de sa mère d’Eustache Le Sueur est une œuvre très représentative de cette orientation.

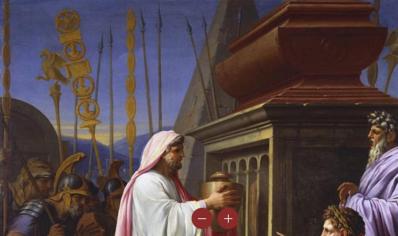

Eustache Le Sueur. Caligula déposant les cendres de sa mère et de son frère dans le tombeau de ses ancêtres (v. 1647)

Huile sur toile, 161 × 122 cm, Royal Collection, Windsor.

Image HD sur ROYAL COLLECTION

L’empereur Caligula

Caligula est le surnom de Caius Germanicus (12-41), arrière-petit-fils d’Auguste (63 av. JC -14 ap. JC), le premier empereur romain. Il est le fils d’un général célèbre, Germanicus (24 av. JC - 19 ap. JC), et d'Agrippine l'Aînée (14 av. JC - 33 ap. JC). Ce sont précisément les soldats de son père qui ont donné à Caius le surnom de Caligula (petite sandale), allusion aux chaussures des militaires qu’il portait dès l’enfance. L’empereur Tibère (42 av. JC - 37 ap. JC), qui a succédé à Auguste, adopte Caligula après la mort de son fils Drusus. Caligula règnera à peine quatre ans, de 37 à 41. D’abord très populaire, il devient vite un despote débauché et meurt assassiné le 24 janvier 41 à l’âge de 29 ans.

L’épisode illustré par le tableau d’Eustache Le Sueur se situe au tout début du règne de Caligula. Agrippine, la mère de Caligula, et ses fils Néron et Drusus, furent exilés par Tibère sur les îles de Pandataria et Pontia dans la Mer Tyrrhénienne à la suite d’un conflit avec l’empereur. Après son accession au pouvoir, Caligula ira lui-même recueillir les cendres de sa mère et de son frère pour les placer à Rome dans un monument funéraire.

Suétone (v. 70 - v. 140) dans Vie des douze Césars rapporte cet épisode de la façon suivante :

« Après avoir prononcé devant le peuple assemblé l'éloge funèbre de Tibère en versant beaucoup de larmes, et avoir en son honneur ordonné de magnifiques funérailles, il se hâta d'aller à Pandataria et à Pontia recueillir les cendres de sa mère et de ses frères. Pour mieux faire éclater sa piété filiale, il partit malgré la saison contraire, approcha de ces restes avec respect et les renferma lui-même dans des urnes. Ce ne fut pas avec moins d'appareil qu'il les transporta jusqu'à Ostie, et de là à Rome, en remontant le Tibre sur une galère à deux rangs de rames, à la poupe de laquelle flottait un pavillon. Ces cendres furent reçues par les plus nobles des chevaliers et transférées en plein jour sur deux brancards, dans un mausolée. »

Analyse de l’œuvre

Aussi paradoxal que cela puisse paraître aujourd’hui, eu égard à la réputation de Caligula, ce tableau avait au 17e siècle une signification morale. Il évoque la piété filiale et le respect dû aux morts injustement traités de leur vivant par un puissant. La composition est en adéquation avec la sémantique par son rigorisme graphique et sa solennité très apparente.

Eustache Le Sueur. Caligula déposant les cendres, détail

La scène se déroule dans une nécropole, ancêtre de nos cimetières, où les riches romains pouvaient faire construire un monument funéraire parfois très imposant. Pour situer nettement le lieu de la cérémonie, Le Sueur a placé à l’arrière-plan la pyramide de Gaius Cestius, construite entre 18 et 12 avant J.-C et toujours visible aujourd’hui. Il s’agit d’un monument funéraire d’une hauteur de 36 mètres et d’une base de 29 mètres.

Vue actuelle de la pyramide de Cestius

Caligula, assis à droite avec une couronne de laurier sur la tête et un sceptre dans la main, fait un geste en direction du prêtre qui place l’urne dans le monument funéraire dédié à la famille de l’empereur. A droite, un autre prêtre observe la scène. A gauche, des soldats viennent rendre hommage avec leurs lances et leurs étendards pointés vers le ciel. Une seconde urne, celle d’un frère de Caligula, a été placée sur une table. Le monument funéraire aux angles vifs et aux petites arcades destinées à recevoir les urnes est surmonté d’un caveau, ce qui renforce encore la solennité.

Eustache Le Sueur. Caligula déposant les cendres, détail

Vêtus à l’antique, du moins selon l’image que s’en faisaient les peintres du 17e siècle, les personnages ont la rigidité adaptée aux cérémonies officielles commémoratives. Seul le traitement des vêtements avec plis abondants et couleurs vives permet d’atténuer la gravité de la cérémonie.

Le tableau a été commandé pour l’hôtel de Claude de Guénégaud à Paris, rue Saint-Louis-au-Marais. Claude de Guénégaud était un homme influent, conseiller d’État et Trésorier de l’Épargne. Un second tableau intitulé Lucius Albinus et les vestales, aujourd’hui perdu mais dont il reste un dessin préparatoire, constituait un pendant.

Eustache Le Sueur. Lucius Albinus et les vestales (v. 1647)

Plume et encre brune et lavis, pierre noire, sur papier vergé, 27 × 19 cm, The Morgan Library & Museum, New York.

Ce dessin représente Lucius Albinius, un plébéien romain qui, alors que Rome était assiégée par les Gaulois en 390 avant J.-C., rencontre les vestales essayant de préserver le feu sacré des mains des envahisseurs. Lucius Albinius décide de donner son chariot aux vestales. On le voit descendant ses enfants et sa femme du chariot et sacrifiant ainsi sa famille pour une cause plus élevée. La tonalité édifiante est ainsi présente dans les deux œuvres.

Eustache Le Sueur, élève de Simon Vouet, avait commencé sa carrière avec des œuvres orientées vers le baroque. Mais il s’est rapidement réorienté vers le classicisme, à telle enseigne qu’il fut parfois surnommé le Raphaël français par ses contemporains. Son approche picturale d’une Antiquité romaine pleine de noblesse, dans des compositions très structurées, permet d’apprécier l’influence de Nicolas Poussin, le chef de file de classicisme français, sur les artistes de son époque.

Quelques compositions des classiques français sur les thèmes antiques

Tous les grands artistes du classicisme français ont puisé dans la mythologie antique avec parfois une connotation morale.

|

Jacques Stella. Minerve venant trouver les Muses sur le mont Hélicon (1635-40). Huile sur toile, 116 × 162 cm, musée du Louvre, Paris. « Le sujet est inspiré des Métamorphoses d’Ovide. La Renommée a prévenu Minerve du prodige survenu sur le mont Hélicon : Pégase a frappé la terre de ses sabots, faisant jaillir la source Hippocrène. Minerve vient alors auprès des Muses sur le mont Hélicon voir cette source sacrée […] Comme l’a bien vu Gilles Chomer, c’est une allégorie de l’Inspiration artistique. Le tableau de Stella s’inscrit dans l’esprit de L’Inspiration du poète de Nicolas Poussin (voir R.F. 1774). Minerve est d’ailleurs accueillie par Calliope, et non par Uranie, comme dans le récit d’Ovide. Calliope est la Muse de la poésie épique mais aussi de l’inspiration divine, comme chez Poussin. Jacques Stella a même inventé une Muse de la peinture. Ayant pour attribut une palette, elle se tient auprès de Calliope, montrant le cheval Pégase à l’arrière-plan. Minerve étant une allégorie de la Raison, la composition de Stella exprime que "l’art de peindre, mis au rang des plus hautes disciplines de l’esprit, soumet son inspiration aux exigences de la raison" (cf. Chomer, 1994). Et Gilles Chomer d’ajouter : "Poussin n’aurait pas désavoué un tel programme." » (Commentaire musée du Louvre) Image HD sur MUSÉE DU LOUVRE |

|

Nicolas Poussin. Les bergers d’Arcadie (1638-40). Huile sur toile, 85 × 121 cm, musée du Louvre, Paris. Des bergers d’Arcadie, pays mythique du bonheur dans l’harmonie avec la nature, examinent une tombe comportant l’inscription : ET IN ARCADIA EGO (Moi, j’existe aussi en Arcadie). Moi personnifie la mort. Il faut comprendre que, même en Arcadie, l’immortalité n’existe pas pour les humains. Ils doivent affronter la mort quelle que soit leur félicité terrestre. Le tableau est célèbre car il a fait l’objet de multiples interprétations, même les plus farfelues. Image HD sur MUSÉE DU LOUVRE |

|

Laurent de la Hyre. L’enlèvement d’Europe (1644). Huile sur toile, 119 × 151 cm, The Museum of Fine Arts, Houston. Mythologie grecque. Europe est la fille du roi de Tyr, ville de Phénicie (actuel Liban). Zeus, métamorphosé en taureau, la rencontre sur une plage de Sidon. Europe s'approche de lui et est alors emmenée sur l'île de Crète. Sous un platane, elle s’accouple à Zeus (redevenu humain pour la circonstance !). Des enfants naissent et les péripéties divines se poursuivent. Image HD sur GOOGLE ARTS & CULTURE |

|

Pierre Mignard. Persée et Andromède (1678-79). Huile sur toile, 188 × 247 cm, musée du Louvre, Paris. « Peint pour le Grand Condé au château de Chantilly et payé 4 400 livres à Mignard le 11 juillet 1679 […] Cette commande prestigieuse témoigne de ce qu’était la renommée de Mignard à la fin des années 1670. Le biographe de Pierre Mignard, Mazière de Monville, rapporte le succès de la composition, qui "emporta tous les suffrages" : "Andromède est peinte avec tant de jeunesse et de beauté, qu’on ne peut voir sans être attendri les larmes qui coulent de ses yeux." Monville ajoute que Le Brun, jaloux, aurait déclaré que la fille de Mignard, Catherine, renommée pour sa beauté, aurait posé pour le peintre : "Le Brun, qui ne pouvait disconvenir de l’excellence de ce morceau, dit à cette occasion : cela ne lui est pas difficile, cet homme est bien heureux de trouver sans sortir de sa maison, un modèle plus parfait que les statues antiques " (cf. Mazière de Monville, 1730) […] Image HD sur MUSÉE DU LOUVRE |

Ajouter un commentaire

Français

Français

English

English

Español

Español

Italiano

Italiano

Deutsch

Deutsch

Nederlands

Nederlands

Portuguesa

Portuguesa