Le martyr de saint Sébastien. 10 chefs-d’œuvre

Cliquer sur les images ci-dessus

PARTENAIRE AMAZON ► En tant que partenaire d'Amazon, le site est rémunéré pour les achats éligibles.

Patrick AULNAS

Sébastien est un martyr victime des persécutions de l’empereur romain Dioclétien au début du 4e siècle. Il n’existe pas de sources historiques objectives concernant ce personnage. Il est évoqué dans la seconde moitié du 4e siècle par saint Ambroise (339-397), évêque de Milan. Mais la célébrité de saint Sébastien provient surtout de La Légende dorée, ouvrage rédigé à la fin du 13e siècle par Jacques de Voragine (Giacomo da Varazze), archevêque de Gênes. Voragine magnifie la vie de 150 saints en la transformant en autant de légendes.

Dans La Légende dorée, Sébastien est originaire de Narbonne et citoyen de Milan. Il devient centurion dans l’armée de l’Empereur Dioclétien, mais sans abjurer sa foi chrétienne. Sébastien devient célèbre en accomplissant des miracles. Il rend la parole à une femme muette, guérit un malade incurable. Dénoncé comme chrétien, il est condamné par l’empereur Dioclétien. Attaché à un poteau au milieu du Champ de Mars, il est transpercé de flèches et laissé pour mort. Mais, soigné par sainte Irène, il guérit et retourne au palais impérial. Battu de verges jusqu’à ce que mort s’ensuive, il est jeté dans les égouts de Rome. Mais par un nouveau miracle, l’emplacement de son corps est révélé et il est enterré à Rome auprès des apôtres Pierre et Paul.

L’iconographie traite le thème de trois manières.

· La première (15e et 16e siècles) est une représentation du supplice de Sébastien. Le saint apparaît en général seul, debout, attaché et transpercé de flèches. Plus rarement, la scène entière du supplice est représentée.

· Dans la seconde (à partir du 16e siècle), Sébastien est traité en plan rapproché. Une flèche permet de situer le personnage.

· Enfin, le thème de Sébastien soigné par sainte Irène ou par des anges après son supplice a également été utilisé à partir du 17e siècle.

*****

Saint Sébastien (1474)

Huile sur bois, 195 × 75 cm, Staatliche Museen zu Berlin

Le jeune Botticelli, âgé de trente ans, crée un Sébastien attaché à un tronc d’arbre, très idéalisé et ne semblant nullement affecté par le supplice. Une auréole discrète autour de la tête symbolise la sainteté. Le paysage d’arrière-plan court vers les lointains, ménageant un ciel immense sur lequel se détache la silhouette du saint. Les archers sont même visibles, en tout petit, aux pieds du martyr. Le tableau a été peint pour l’église de Santa Maria Maggiore de Florence, où il était accroché sur le premier pilier à droite.

Image HD sur STAATLICHE MUSEEN

*****

Saint Sébastien (v. 1480)

Tempera sur toile, 255 × 140 cm, musée du Louvre, Paris.

Ce tableau se trouvait depuis le 15e siècle dans la chapelle d’Aigueperse, en Auvergne, lorsqu’il fut acquis par le musée du Louvre en 1910. Il faisait probablement partie de la dot de Chiara Gonzaga, fille de Federico 1er Gonzaga, marquis de Mantoue, à l’occasion de son mariage en 1481 avec Gilbert de Bourbon-Montpensier, dauphin d’Auvergne et comte de Clermont.

Sébastien est placé dans un décor de ruines antiques avec en arrière-plan un paysage escarpé. La composition évoque ainsi la disparition de l’Antiquité romaine et l’avènement, dans la douleur, du christianisme. La rigueur chromatique (gris, blanc, bleu) n’admet qu’une exception avec les deux bourreaux figurant dans le coin inférieur droit. Le corps sculptural du saint est traité sur le mode réaliste et les détails anatomiques apparaissent en pleine lumière. Le ciel bleu en arrière-plan, avec quelques nuages, est récurrent dans l’œuvre de Mantegna.

Image HD sur MUSÉE DU LOUVRE

*****

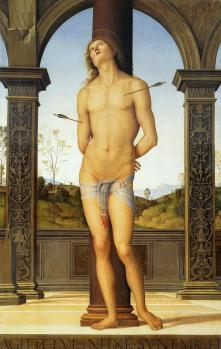

Saint Sébastien (v. 1490)

Huile sur bois, 176 × 116 cm, musée du Louvre, Paris

Le Pérugin est célèbre pour son goût des compositions symétriques. Saint Sébastien a donc été placé contre une colonne, entre deux piliers identiques au caractère décoratif soigné. Le pilier de gauche est cependant endommagé car l’architecture doit évoquer, même discrètement, la décadence du monde antique. La description réaliste du martyr n’intéresse pas l’artiste. Le saint, très dénudé, n’a été touché que par deux flèches et seules quelques gouttes de sang apparaissent. Le paysage très paisible de l’arrière-plan permet de créer un effet de profondeur. L’inscription figurant en bas du tableau (SAGITTAE. TUAE.INFIXAE. SUNT. MICHI) signifie Tes flèches se sont abattues sur moi.

Image HD sur MUSÉE DU LOUVRE

*****

Saint Sébastien (v. 1502)

Huile sur bois, 43 × 34 cm, Accademia Carrara, Bergame

Dès le début du 16e siècle, Raphaël propose une autre interprétation de la figure de saint Sébastien. Le peintre n’a pas vingt ans lorsqu’il peint ce tableau et a été l’élève du Pérugin. Il conserve la douceur de son maître, le goût de la symétrie et l’approche idéalisante. Il ne s’agit plus de représenter la souffrance endurée mais la sainteté, qui ne peut être que sérénité et harmonie. Seule la flèche délicatement tenue entre deux doigts rappelle le martyr. L’élégante cape rouge, la superbe tunique brodée, le visage apaisé et l’arrière-plan vaporeux à la Léonard de Vinci évoquent l’éternité du saint, son caractère céleste. Sébastien a quitté le bas monde pour rejoindre celui qui n’est que quiétude et beauté.

*****

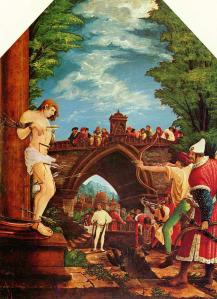

Le martyr de saint Sébastien (1509-18)

Huile sur bois, 128 × 94 cm, abbaye de Saint-Florian, Linz.

Les artistes ont rarement cherché à reconstituer la scène entière du supplice de saint Sébastien. C’est Altdorfer qui a été le plus loin dans cette direction avec une représentation minutieuse des archers et arbalétriers visant le martyr. Typique du style de l’école du Danube, le tableau est une des scènes du Retable de saint Sébastien, conservé en Autriche dans l’abbaye de Saint-Florian. Le peintre n’ayant pas la moindre notion de la société romaine sous Dioclétien, a utilisé les vêtements, les armes et même l’architecture de son époque. L’empereur Dioclétien, sur le pont avec son tapis d’honneur, assiste à la mise à mort. Le personnage vêtu de blanc est l’officier commandant l’exécution. L’archer vêtu de rouge et placé au premier plan ne pointe pas son arme sur le saint mais échange un regard avec lui. Il s’agit d’un soldat romain converti par Sébastien et qui refuse de tirer. Cette composition narrative complexe, aux couleurs vives, très animée, permet d’apprécier la distance entre le réalisme nordique et l’idéalisme pictural italien.

*****

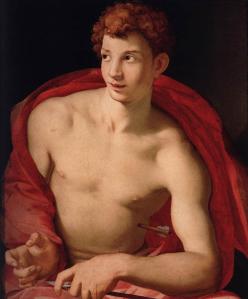

Portrait d’un jeune homme en saint Sébastien (v. 1533)

Huile sur bois, 87 × 77 cm, musée Thyssen-Bornemisza, Madrid.

Agnolo Bronzino est un des artistes majeurs du maniérisme. Son saint Sébastien en présente toutes les caractéristiques puisqu’il est représenté en éphèbe ne subissant nulle souffrance. La flèche plantée profondément dans le corps du martyr n’occasionne ni douleur ni saignement. L’artiste utilise donc un thème religieux classique et connu de tous pour provoquer une émotion artistique nouvelle dans l’élite cultivée de l’époque. Le portrait d’un jeune homme dénudé, représenté en saint Sébastien, permettait d’établir un lien entre la profonde spiritualité des hommes du 16e siècle, la beauté physique et la sensualité. Les deux émotions conjointes, celle émanant de la religiosité et celle provenant du corps humain magnifié pouvaient atteindre d’une manière renouvelée la sensibilité artistique des connaisseurs et d’eux seuls, car ce maniérisme pictural leur était destiné.

Image HD sur GOOGLE ARTS & CULTURE

*****

Saint Sébastien guéri par les anges (1601-02)

Huile sur toile, 155,5 × 119,5 cm, Gallerie Nazionale Barberini Corsini, Rome.

Voici l’une des premières œuvres représentant Sébastien soigné après son supplice. Rubens choisit quatre anges s’affairant autour du saint et non Irène et ses servantes.

« Cette œuvre, peinte par Rubens lors de son premier séjour à Rome, présente l’iconographie du Saint soigné par des anges. Sebastien est au centre de la scène, maintenant presque complètement libéré de la corde et des flèches, tandis qu’à gauche, une belle armure repose sur le sol en souvenir de sa carrière militaire. L’équilibre de la composition, l’évocation du monde classique de la Rome antique et la palette de tons chauds, ainsi que le vif battement des draperies, sont quelques-uns des traits les plus caractéristiques de la période italienne de l’artiste flamand. » (Commentaire Galerie Corsini)

Image HD sur GALERIE BARBERINI CORSINI

*****

Saint Sébastien soigné par Irène (v. 1650)

Huile sur toile, 167 × 131 cm, musée du Louvre, Paris.

Georges de la Tour est un artiste très atypique dont l’œuvre comporte de nombreuses scènes nocturnes. Elles sont l’occasion pour le peintre d’utiliser le clair-obscur très appuyé, initié par Caravage à la fin du 16e siècle, mais avec une sobriété qui l’éloigne de l’exacerbation des émotions apparaissant dans la peinture baroque.

« La composition montre saint Sébastien martyrisé au premier plan. Il a une flèche plantée dans l’abdomen. Sainte Irène est agenouillée auprès de lui, un flambeau à la main. Elle tient délicatement la main du saint. Son visage exprime une tristesse profonde et digne, tandis qu’une larme coule sur sa joue. Trois autres femmes expriment diversement leur douleur à droite. » (Commentaire musée du Louvre)

Image HD sur MUSÉE DU LOUVRE

*****

Nicolas Régnier

Saint Sébastien soigné par sainte Irène (v. 1650)

Huile sur toile, 171 × 219 cm, Ferens Art Gallery, Kingston upon Hull.

A la même date que Georges de la Tour, Nicolas Régnier, peintre baroque influencé par Caravage, réalise une composition plus réaliste sur le même thème. Le jeu de l’ombre et de la lumière constitue encore un élément essentiel du tableau. Sainte Irène est occupée à retirer avec délicatesse une flèche profondément enfoncée dans la jambe de Sébastien. Les draperies ont été traitées avec un soin minutieux. L’éclat du rouge, contrastant puissamment avec le blanc sur un fond paysager sombre, permet d’accentuer le tragique de la scène. De l’ensemble, poses, regards, gestes, se dégage une impression de vérité.

*****

Saint Sébastien secouru par les saintes femmes (1836)

Huile sur toile, 213 × 278 cm, église Saint-Michel, Nantua.

Unanimement considéré comme un chef-d’œuvre du peintre, ce tableau monumental renouvelle le thème par son romantisme. Dan un cadre naturel, Delacroix s’intéresse aux émotions des personnages. Irène retire une flèche de l’épaule du martyr en cherchant à éviter de le faire souffrir. Son visage reflète l’empathie. La servante détourne la tête et observe les soldats romains qui s’éloignent. La douceur et la délicatesse l’emportent ici sur la passion, caractéristique habituelle des romantiques. Cette composition complexe, sur laquelle on peut admirer le remarquable raccourci de la jambe droite de Sébastien, modèle du genre, se caractérise aussi par l’harmonie de la lumière et des couleurs. Exposé au Salon officiel de 1836, le tableau fut acheté par l’État et donné à la ville de Nantua à l’instigation d’un député de l’Ain. Ce chef-d’œuvre se déplace souvent à travers le monde pour figurer dans des expositions.

*****

Ajouter un commentaire

Français

Français

English

English

Español

Español

Italiano

Italiano

Deutsch

Deutsch

Nederlands

Nederlands

Portuguesa

Portuguesa